Nachrichten

ZurückDer Arbeitsmarktmonitor 2021 zeigt, dass einige Länder sehr gut durch die Krise gekommen sind, andere hingegen weniger resilient wirken. Österreich verliert in einigen Bereichen den Anschluss an die Spitzengruppe, liegt aber überwiegend besser als der EU-Durchschnitt. Lediglich bei den Ausgrenzungsrisiken am Arbeitsmarkt liegt Österreichs hinter anderen EU-Ländern zurück.

Der Arbeitsmarktmonitor wurde 2010 von der AK Wien, dem Europäischen Gewerkschaftsinstitut und dem Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) entwickelt. Bezugnehmend auf die aktuellsten verfügbaren Eurostat-Daten aus dem Jahr 2020 versucht der Arbeitsmarktmonitor 2021, die Entwicklung der Arbeitsmärkte des 1. Pandemiejahrs in Europa auf Basis von 58 Indikatoren abzubilden und die Ergebnisse entlang folgender Dimensionen vergleichbar zu machen: allgemeine Leistungskraft des Arbeitsmarktes, Erwerbsteilnahme unterschiedlicher Personengruppen, Ausgrenzungsrisiken auf dem Arbeitsmarkt, Verteilung der Erwerbseinkommen und Umverteilung durch den Sozialstaat. Dadurch ergeben sich anschauliche Einblicke in die unterschiedlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die EU-Staaten.

Allgemeine Leistungskraft des Arbeitsmarktes

Die "Allgemeine Leistungskraft" verweist auf den Arbeitsmarkt im Kontext der gesamtwirtschaftlichen Lage eines Landes anhand des Zusammenspiels von Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Produktivität. Auf Grundlage der Daten aus dem Jahr 2020 schneidet Irland am besten in diesem Bereich ab, Griechenland hingegen am schlechtesten. Österreich liegt im oberen Mittelfeld, wobei es vor allem Aufholbedarf beim hohen Teilzeitanteil gibt. Insbesondere Frauen arbeiten Teilzeit: Der geschlechtsspezifische Unterschied der Beschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten ist in Österreich mit 18,8 Prozentpunkten der vierthöchste in der EU (ITA: 22,5 Prozentpunkte, FI: 5,1 Prozentpunkte).

Erwerbsteilnahme

Die "Erwerbsteilnahme" misst das Ausmaß der Arbeitsmarktintegration unterschiedlicher Personengruppen (zB junge und ältere Menschen, Frauen und Männer). Dänemark gelingt die Erwerbsintegration verschiedenster Personengruppen am besten. Das größte Aufholpotenzial hingegen hat Griechenland, gefolgt von Italien. Österreich erreicht bei der Erwerbsteilnahme eine Position im Spitzenfeld, wohingegen der Abstand zu den Ländern im nachfolgenden oberen Mittelfeld relativ klein ist. Zu den österreichischen Stärken gehören sowohl der niedrige Anteil unfreiwillig befristeter Beschäftigung (AT: 0,6 %, EU-27: 6,8 %), als auch die vergleichsweise hohen Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik gemessen am BIP (0,5 % des BIP bzw. 0,1 % je Prozentpunkt an Arbeitslosigkeit). Schwach schneidet Österreich jedoch bei der Beschäftigungsquote von Frauen im Vergleich zu Männern im erwerbstätigen Alter ab (AT: 8,2 Prozentpunkte, LT: 1,2 Prozentpunkte, ITA: 18,2 Prozentpunkte).

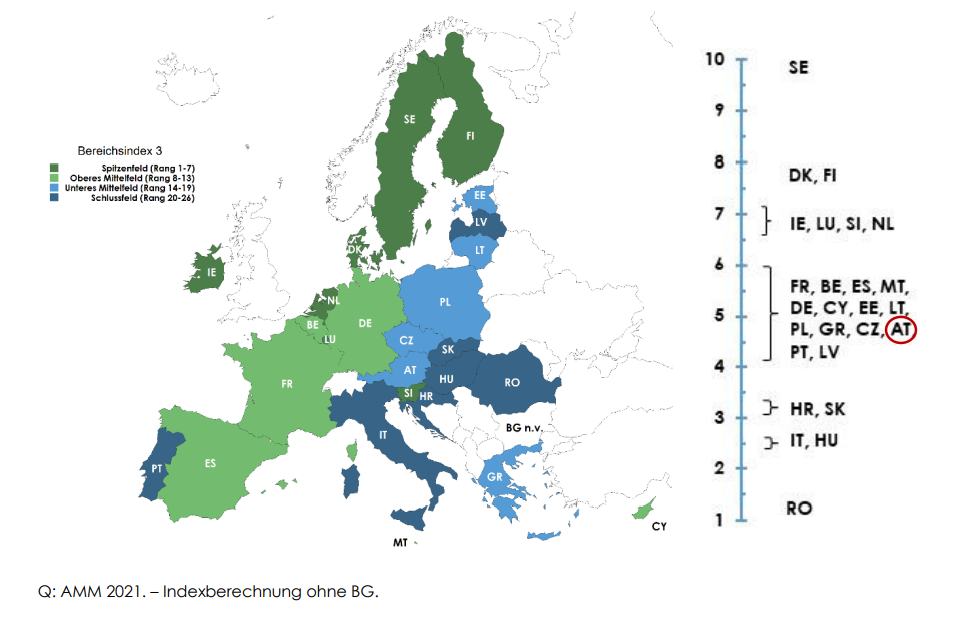

Ausgrenzungsrisiken am Arbeitsmarkt

Dieser Bereich soll die Fähigkeit eines Landes abbilden, einen umfassenden Zugang zum und Verbleib am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielen hier der Bildungsstand und die zur Verfügung stehende Kinderbetreuungsinfrastruktur.Deutlich vor Dänemark und Finnland gelingt es Schweden am besten, die Ausgrenzungsrisiken am Arbeitsmarkt gering zu halten. Österreich findet sich bei den Ausgrenzungsrisiken nur im unteren Mittelfeld wieder, Schlusslicht ist Rumänien. Besonders schlecht schneidet Österreich beim Anteil der Beschäftigten ab, die aufgrund von Betreuungspflichten nur in Teilzeit arbeiten. Dieser ist mit 9,0 % (gesamt, Frauen 18,5 %) mehr als doppelt so hoch wie im EU-27-Schnitt (gesamt 3,8 %, Frauen 7,6 %). Es handelt sich somit um den zweithöchsten Wert unter den betrachteten EU-Ländern. Im Schlussfeld liegt Österreich auch bei der Kinderbetreuungsquote: Lediglich 21,1 % der Kinder unter drei Jahren besuchen eine formale Kinderbetreuungseinrichtung (EU-27: 32,3 %).

Verteilung der Erwerbseinkommen

In Punkto Höhe und Verteilung der Erwerbseinkommen liegt Belgien an erster Stelle, Bulgarien hingegen an letzter. Österreich erreicht eine Position im oberen Mittelfeld und punktet vor allem mit hohen Einkommen. Bei der kaufkraftbereinigten Bruttoentlohnung und den Arbeitnehmer:innenentgelten liegt Österreich im Spitzenfeld. Negativ sticht hingegen der Gender Pay Gap von 19,9 % hervor – der dritthöchste der EU.

Umverteilung durch den Sozialstaat

Dieser Bereich misst einerseits den Wirkungsgrad staatlicher Eingriffe und andererseits die Ausgaben der öffentlichen Hand für Sozialschutzleistungen und Bildung. Dänemark schneidet im Hinblick auf die soziale Absicherung und das Transferniveau am besten ab, Rumänien findet sich am unteren Rand und Österreich im EU-Spitzenfeld wieder. Zu den Stärken Österreichs gehören die überdurchschnittlich hohen Sozialschutzleistungen in % des BIP sowie der Umstand, dass die gewährten Sozialleistungen die Armutsgefährdungsquote reduzieren. Ferner liegt die Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen mit 13,9 % unter dem EU-Durchschnitt von 17,1 %. Schwach schneidet Österreich hingegen bei den Bildungsausgaben in Prozent des BIP ab, diese liegen im EU-Vergleich im unteren Mittelfeld (AT: 4,8 %, EU-27: 4,7 %).

Weiterführende Informationen:

AK EUROPA: Arbeitsmarktmonitor 2020 - zehn Jahre fundierte Analyse

AK EUROPA: Arbeitsmarktmonitor 2019 vorgestellt

AK EUROPA: Benchmarking Working Europe 2021 – Ungleichheit in Europa

AK EUROPA: Benchmarking Working Europe 2019

AK Wien: Arbeitsmarktmonitor 2021